Endlich halten wir das Mundräuberhandbuch in unseren Händen und lesen über Entstehung der Idee hinter mundraub.org. Dieses großartige Projekt hatte natürlich Einfluss auf die Entstehung von Linz Pflückt. Auch wenn mundraub.org im Unterschied zu Linz Pflückt auf Crowdsourcing basiert und daher viel stärker von den Benutzern und dessen Beteiligung abhängt, zeigen beide Projekte wie digitale und natürliche Gemeingüter sich fruchtbar ergänzen können.

Endlich halten wir das Mundräuberhandbuch in unseren Händen und lesen über Entstehung der Idee hinter mundraub.org. Dieses großartige Projekt hatte natürlich Einfluss auf die Entstehung von Linz Pflückt. Auch wenn mundraub.org im Unterschied zu Linz Pflückt auf Crowdsourcing basiert und daher viel stärker von den Benutzern und dessen Beteiligung abhängt, zeigen beide Projekte wie digitale und natürliche Gemeingüter sich fruchtbar ergänzen können.

Die globale und einschließende Sicht auf Themen rund ums Obst des Projekts spiegelt sich auch im Mundräuberhandbuch wieder. Einerseits wird der theoretische Rahmen zu Mundraub und Obstallmende abgesteckt und an Schlagwörtern wie Arterhaltung, Kulturlandschaft und Lebensqualität aufgezeigt. Andererseits ist es natürlich vor allem ein praktisches Handbuch das Tipps zu Ernte und Verarbeitung von Obst und zu Pflanzen und Pflege von Obstbäumen gibt.

Insgesamt ein sehr gelungenes Werk für alle Obstliebhaber und Interessierte zum Thema Gemeingüter. Die Untertitel des Buches „Freies Obst für freie Bürger“ und „Tipps, Regeln und Geschichten zur Wiederentdeckung unserer Obstallmende“ beschreiben sehr gut den Inhalt des Buches. Es wurde von Kai Gildhorn, Madeleine Zahn und Katharina Frosch herausgegeben und kann auf dieser Seite von mundraub.org bestellt werden.

Im folgenden reproduzieren wir ein Kapitel des Mundräuberhandbuchs der dem Buch „Commons: Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat“ der Heinrich-Böll-Stiftung entnommen ist.

Mundraub? Allmendeobst! von Katharina Frosch

Spätsommer 2009, in einer ländlichen Gegend im Osten Deutschlands: Flirrende Hitze, der süßlich-schwere Geruch vergärenden Obstes liegt in der Luft. Ein Baum saftiger Birnen, zu seinen Füßen liegen knöchelhoch verfaulende Früchte. Nur ein Steinwurf entfernt Sträucher mit wilden Pflaumen und Mirabellen, Holunderbüsche und ab und an ein Apfelbaum, vielleicht sogar eine alte, seltene Sorte? Eine Fülle an frischem Obst – in durchschnittlichen Jahren sind es sehr viel mehr, als Vögel, Insekten und andere Tiere als Nahrung benötigten – vergessen, verlassen, ungenutzt.

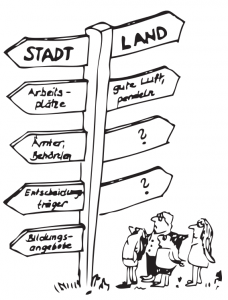

Gehört dieses Obst uns allen? Dürfen wir es ernten? Derzeit gibt es zumindest in Deutschland keine herrenlosen Bäume: Streuobstwiesen außerhalb von Siedlungen gehören meist Privatpersonen, selbst wenn sie nicht umzäunt sind. Die kilometerlangen Obstbaumalleen, die das Landschaftsbild in den neuen Bundesländern prägen, gehören Kommunen, Land oder dem Bund, fruchtige Parkbäume den Städten. Obst zu ernten, ohne die jeweiligen Eigentümer um Erlaubnis zu fragen, kommt demnach schlicht und einfach Diebstahl gleich.

Die Fülle an in Vergessenheit geratenem Obst im öffentlichen Raum und die fehlenden Informationen über die jeweiligen Eigentumsrechte – dies zusammen kommt einem Aufruf zum Handeln gleich. Wen fragen wir, wenn wir auf einen offensichtlich in Vergessenheit geratenen, brechend vollen Obstbaum stoßen, der sich uns geradezu anbietet? Die Webplattform http://www.mundraub.org lädt dazu ein, solche Bäume auf einer interaktiven Karte einzutragen (zu »taggen«), und Standortinformationen über bereits eingetragene Bäume abzurufen, die beerntet werden können.

Auf der Startseite rufen einige grundlegende Regeln aber auch dazu auf, Privateigentum zu respektieren und darauf zu achten, den Bäumen und der umliegenden Flora und Fauna keinen Schaden zuzufügen – kurz: sich fair zu verhalten.

Seit dem Start im Jahr 2009 haben mehr als eine halbe Million Menschen auf die Webseite zugegriffen. Mehrere Hundert arbeiten aktiv an der Online-Obstbaumkarte mit. Ungefähr 3000 Fundstellen sind bisher eingetragen. Grobgeschätzt entspricht dies 20.000 bis 30.000 Obstbäumen. Ist diese Wiederentdeckung von Allmendeobst basierend auf der Mundraub-Map ein weiteres Beispiel für Elinor Ostroms Theorie, wie Menschen gemeinschaftlich und selbstorganisiert ein Kollektivgut effektiv nutzen und dauerhaft bewahren können?

Allen Unkenrufen zum Trotz, dass nun Horden rücksichtsloser, hungriger Städter über private Obstplantagen in ländlichen Gegenden herfallen und die ansässigen Landwirte in den Ruin treiben würden, gibt es keinerlei Hinweis darauf, dass seit dem Start der Mundraub-Initiative mehr Obst gestohlen wurde oder mehr Schäden entstanden sind als gewöhnlich. Die Nutzer übernehmen intuitiv Verantwortung: Mehr als einmal wurde eine Fundstelle auf allgemeinen Wunsch der Nutzer aus dem Netz genommen und damit »unsichtbar« gemacht, um den Ort vor Übernutzung zu bewahren.

Viele der mehr als 150 Presseartikel über die Mundraub-Initiative titeln »Gratisobst für alle«. Doch die meisten Nutzer fühlen sich der Idee des Teilens und des »Crowdsourcing« (Crowdsourcing bezieht sich hier auf die kollaborative und selbstorganisierte Sammlung und Pflege von Informationen zu Allmendeobstbäumen durch eine Vielzahl von eigen motivierten, den Plattformbetreibern weitestgehend unbekannten Akteuren auf http://www.mundraub.org) stark verbunden. Umsonst Obst zu ernten steht hinter dem Gedanken zurück, etwas beitragen zu wollen: Sie tragen Bäume ein, starten Diskussionen über botanische Details, verbreiten Rezepte oder alte Kulturtechniken in Verbindung mit lokalen Obstsorten weiter, und – besonders wertvoll! – sie er zählen wundervolle Anekdoten über die Fundstellen.

Die Informationen auf http://www.mundraub.org über die Standorte von Obstbäumen, die Eigentumsverhältnisse und einige wenige »Benimmregeln« helfen den Mundräubern also tatsächlich, gemeinsam Verantwortung für diese Fruchtfülle zu übernehmen: selbstorganisiert, jenseits von Markt und Staat und ganz im Sinne der »Ostrom-Schule«.

Ein langer Weg liegt aber noch vor uns, um diese wiederentdeckte Allmende zu erhalten. So brauchen Obstbäume regelmäßig fachkundige Pflegeschnitte, mit unter auch Nachpflanzungen. Doch der erste Schritt ist getan.

Katharina Frosch (Deutschland) ist Ökonomin und arbeitet zu sozialer Innovation in der urbanen Landwirtschaft. Sie ist Mitbegründerin von http://stadtgarten.org sowie http://mundraub.org (vom Rat für Nachhaltige Entwicklung mit dem Nachhaltigkeitspreis 2009 ausgezeichnet).

aus: Silke Helfrich und Heinrich-Böll-Stiftung (Hg.), Commons: Für eine neue Politik jenseits von Markt und Staat, Bielefeld: Transscript Verlag. S. 273-274. Das Buch kann als PDF hier downgeloaded werden.