Weltweit treten soziale Bewegungen für Ernährungssouveränität ein, es geht ihnen um eine neue, demokratische Gestaltung unseres Agrar- und Lebensmittelsystems. Die zweite Auflage der Broschüre Ernährungssouveränität ist eine Sammlung von Ideen, Ansatzpunkten und Alternativen zum Recht auf Nahrung.

Der folgende Artikel beschäftigt sich mit städtischer Ernährungssouveränität und stammt aus der Feder von Brigitte Kratzwald. Sie ist Sozialwissenschafterin und arbeitet zum Thema Commons. Er steht unter CC BY-NC-SA.

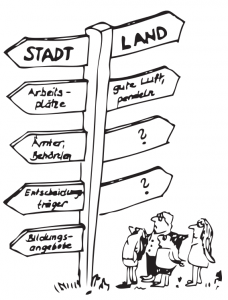

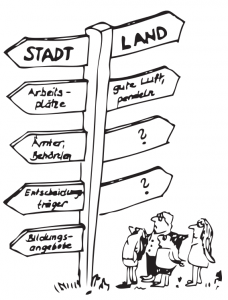

Stadtbewohner*innen werden in Bezug auf Ernährung oft nur als Konsument*innen wahrgenommen. Ernährungssouveränität in der Stadt hängt dann von verschiedenen Faktoren ab. Von ausreichendem Einkommen, von der Erreichbarkeit der Geschäfte, von der Mobilität und von der angebotenen Auswahl an Nahrungsmitteln. Sie kann somit auf unterschiedliche Arten erlangt werden: durch höhere Löhne oder durch die Verbesserung des Angebots an biologisch und fair produzierten Produkten, oft erst auf Druck der Konsument*innen. Ernährungssouveränität und nachhaltige Ressourcennutzung gehen häufig Hand in Hand. Kommunalpolitik hat dabei einen großen Einfluss auf die Ernährungssouveränität der Bürger*innen durch die Planung kurzer Wege, durch den Erhalt der Nahversorgung oder durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Durch Sozialpolitik kann ein ausreichendes Einkommen gesichert werden. All das entspricht immer weniger der Realität vieler Menschen in den Städten.

Stadtbewohner*innen werden in Bezug auf Ernährung oft nur als Konsument*innen wahrgenommen. Ernährungssouveränität in der Stadt hängt dann von verschiedenen Faktoren ab. Von ausreichendem Einkommen, von der Erreichbarkeit der Geschäfte, von der Mobilität und von der angebotenen Auswahl an Nahrungsmitteln. Sie kann somit auf unterschiedliche Arten erlangt werden: durch höhere Löhne oder durch die Verbesserung des Angebots an biologisch und fair produzierten Produkten, oft erst auf Druck der Konsument*innen. Ernährungssouveränität und nachhaltige Ressourcennutzung gehen häufig Hand in Hand. Kommunalpolitik hat dabei einen großen Einfluss auf die Ernährungssouveränität der Bürger*innen durch die Planung kurzer Wege, durch den Erhalt der Nahversorgung oder durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs. Durch Sozialpolitik kann ein ausreichendes Einkommen gesichert werden. All das entspricht immer weniger der Realität vieler Menschen in den Städten.

Die Stadt gehört uns!

Die Stadt ist nicht nur gebaute Umwelt. Sie ist auch ein Erzeugnis des alltäglichen Lebens. Sie spiegelt die Abhängigkeiten, Ausgrenzungen und Ungerechtigkeiten, die das Leben kennzeichnen, und bringt diese mit hervor. Dies zu verändern ist für Ernährungssouveränität zentral. Die Kämpfe um Ernährungssouveränität in den Städten sind somit verbunden mit anderen Kämpfen. Denen gegen prekäre Arbeitsbedingungen und denen um die Aneignung des öffentlichen Raumes. Wer macht die neoliberale Stadt? Wer profitiert von ihr? Unter dem Motto „Recht auf Stadt“ stellen Menschen den Anspruch auf Mitgestaltung ihrer Lebenswelt, eignen sich Räume an, um sie für ihre Zwecke selbstverwaltet zu verwenden. Sie schaffen „urban commons“.

Commons bedeutet die gemeinsame, selbstorganisierte Nutzung von Ressourcen, die einer Gruppe von Nutzer*innen entweder als „Gabe“ (der Natur oder einer Person) zugefallen sind, die kollektiv hergestellt oder aktiv angeeignet wurden. Historisch handelte es sich um Land, auf das die landlosen Bäuerinnen und Bauern Nutzungsrechte hatten und die sie zur Befriedigung ihrer Grundbedürfnisse brauchten. Auch aktuell spielen Commons eine wichtige Rolle für Ernährungssouveränität, auf dem Land, aber – auch wenn es auf den ersten Blick erstaunlich sein mag – zunehmend auch in den Städten.

Das Streben nach Ernährungssouveränität nimmt dort vielfältige Formen an: von der Verwertung weggeworfener oder abgelaufener Lebensmittel durch Containern/Dumpstern und den Aufbau von Volxküchen oder der Nutzung von freien Ernteplätzen, Food-Coops und CSA, bis hin zu den verschiedenen Formen des „urban gardening“.

Die Ziele, die damit verfolgt werden, sind ebenso vielfältig. Beim Containern und in Volxküchen geht es häufig explizit um die Entwicklung alternativer Wirtschafts- und Lebensformen, bei der Suche und Kartierung von Selbsternteplätzen geht es darum, Lebensmittel nicht verderben zu lassen, aber auch um den Spaß der gemeinsamen Tätigkeit beim Ernten und Verwerten. Bei der Kooperation mit Produzent*innen im ländlichen Raum ist das Ziel die direkte Solidarität, wobei sich die Kämpfe um Ernährungssouveränität in Stadt und Land verbinden.

Eine besondere Bedeutung unter den „urban commons“ haben Gemeinschaftsgärten. Sie verstärken soziale Beziehungen durch gemeinsames Arbeiten, ermöglichen dabei häufig gerade auch Migrant*innen selbstbestimmte Aktivität, sie verringern Abhängigkeiten, machen gesunde Nahrung auch für sozial Benachteiligte zugänglich, vermitteln das Gefühl einer gewissen Autonomie; in Krisenfällen ist die Grundversorgung gesichert.

In welcher Stadt wollen wir leben?

Alle diese Initiativen geben Menschen die Kontrolle über Teilbereiche ihres Lebens zurück, sie vergrößern die Entscheidungsspielräume in Bezug auf den Zugang zu Nahrungsmitteln und bieten die Möglichkeit zu gemeinsamem, selbstbestimmtem und sinnstiftendem Tätigsein im Gegensatz zu entfremdeter Lohnarbeit oder Arbeitslosigkeit.

Für Kommunalpolitiker*innen heißt das, bei der Planung nachhaltiger Städte und Gemeinden nicht nur technologische, sondern auch soziale Innovation zu ermöglichen, die autonome Nutzung von Land und Räumen nicht zu verbieten und zu kriminalisieren, sondern zu fördern und zu unterstützen. Das bedeutet Raum für Umsonstläden und Tauschkreise, für Reparaturbetriebe und offene Werkstätten. Es bedeutet eine Förderung gemeinschaftlicher Wohnformen und Baugruppen oder die Stärkung der Vernetzung mit den Produzent*innen aus der Umgebung,damit regionale Wirtschaftskreisläufe entstehen können. Damit wird nicht nur die Lebensqualität in der Stadt verbessert, sondern auch die Autonomie und Ernährungssouveränität der Bürger*innen. Ein gutes Beispiel für die Steigerung der Lebensqualität durch die Rückgabe öffentlicher Räume an die Bewohner*innen sind „essbare“ Städte oder Gemeinden. In Österreich gibt es Ansätze dazu in Wiener Neustadt, Linz und Übelbach in der Steiermark. Kurz: „Gemeinsamer Besitz statt privates Eigentum! Nichteigentumsorientierte Modelle, die selbstorganisiert und selbstverwaltet werden, gehören auf die Prioritätenliste aller Kommunen“ (aus Fünf Thesen zu Commons und Kommunalpolitik).